Lohmühlen | Lohgerberei – Rotgerberei

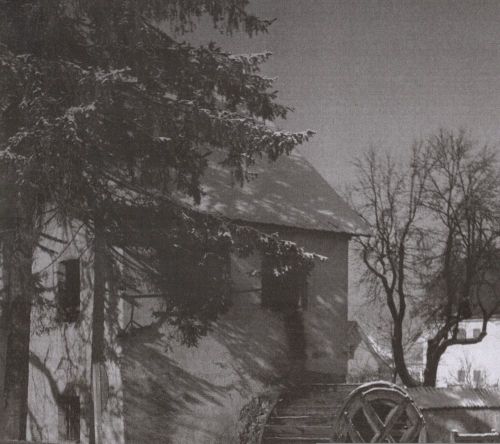

Pollackmühle in Ferlach | Lohmühle

©Hans Singer

Abbau des Mühlrades der Pollackmühle in Ferlach

©Tržiški Muzej

Bild von Marica Šmid. Blick auf das Haus, in dem Jože Gros seine Kindheit verbrachte (rechts), die Harpfe, auf der man Rinde trocknete. Im Hintergrund die Lederwerkstätte Runa.

Kozolec | Harpfe in der Rinde getrocknet wurde

©Tržiški Muzej

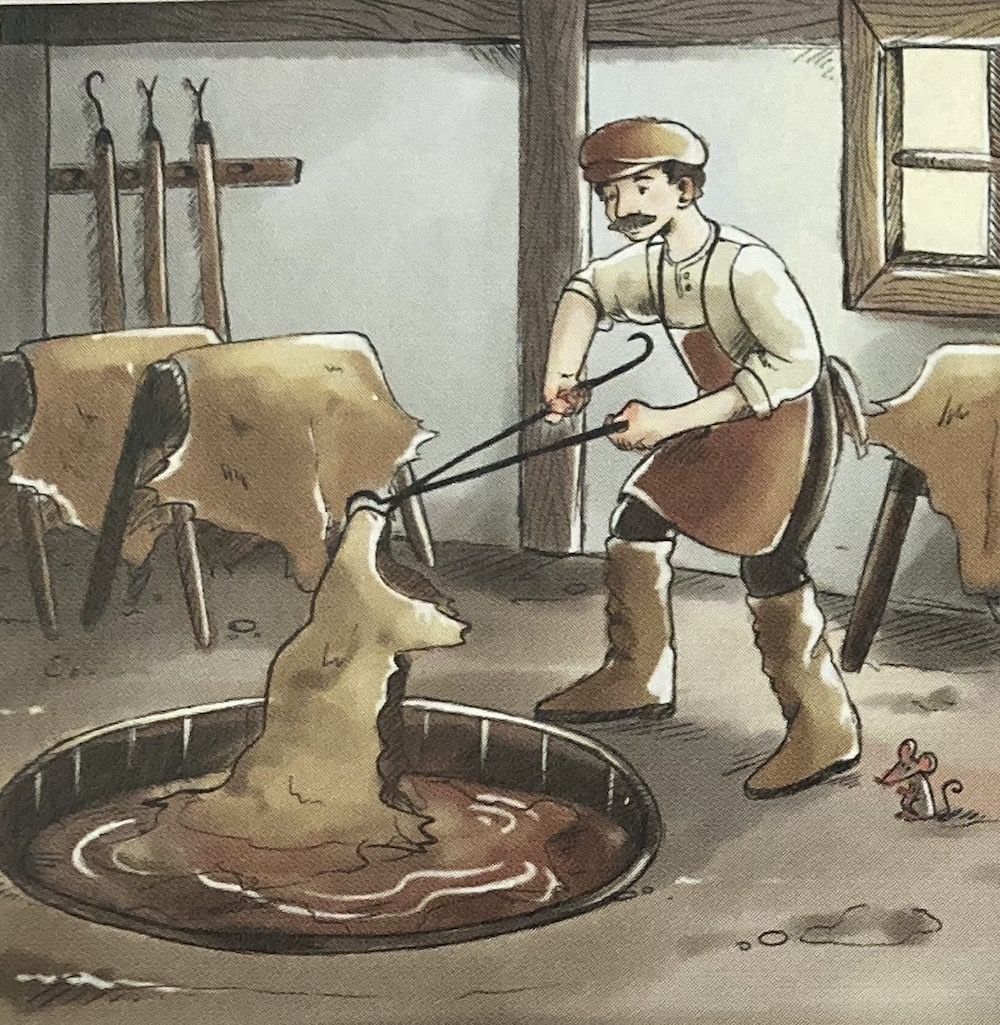

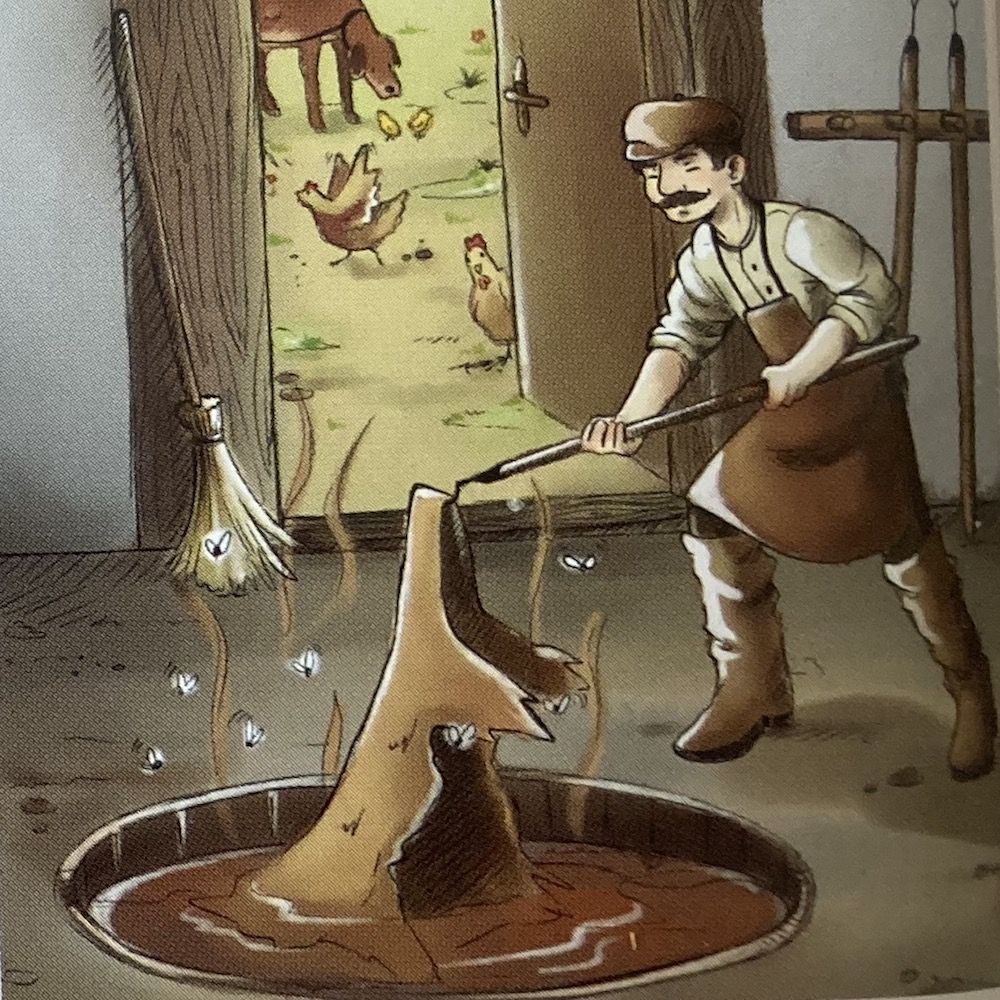

Erinnerung des Schusters Jože Gros aus Tržič

Die Werkstätte war im Erdgeschoss des dreistöckigen Hauses. Im oberen Stockwerk, beziehungsweise am Dachboden, hat unsere Familie gelebt. – mein Vater und die Mutter mit drei Kindern, im ersten stock lebten die Eltern meiner Mutter – auch mit den Kindern, im Erdgeschoss war die Werkstätte. Mit uns im Haus wohnte auch einer der Helfer, der bei meinem Großvater arbeitete. Gegenüber dem Haus war ein offener Platz, wo man Rinde trocknete – Fichtenrinde, die man aus Lom und Umgebung anlieferte. Man nannte sie Lohrinde und die Gerber haben sie bei der Bearbeitung der Häute verwendet. In der Nähe war eine Mühle, wo man die Rinde gemahlen und zu Lohrinde verarbeitet hat, die die Gerber verwendeten.

Aufgezeichnet von Bojan Knific, Tržiški Muzej

Übersetzung: Petra Kohlenprath

Ferlach – Loibl – Tržič

Das Museum in Tržič widmet einen Teil seiner Dauerausstellung dem Thema Lederverarbeitung und Schuhhandwerk.

Tržiški muzej: Dauerausstellungen

Digitale Ausstellung: Werkzeuge in der Lederherstellung

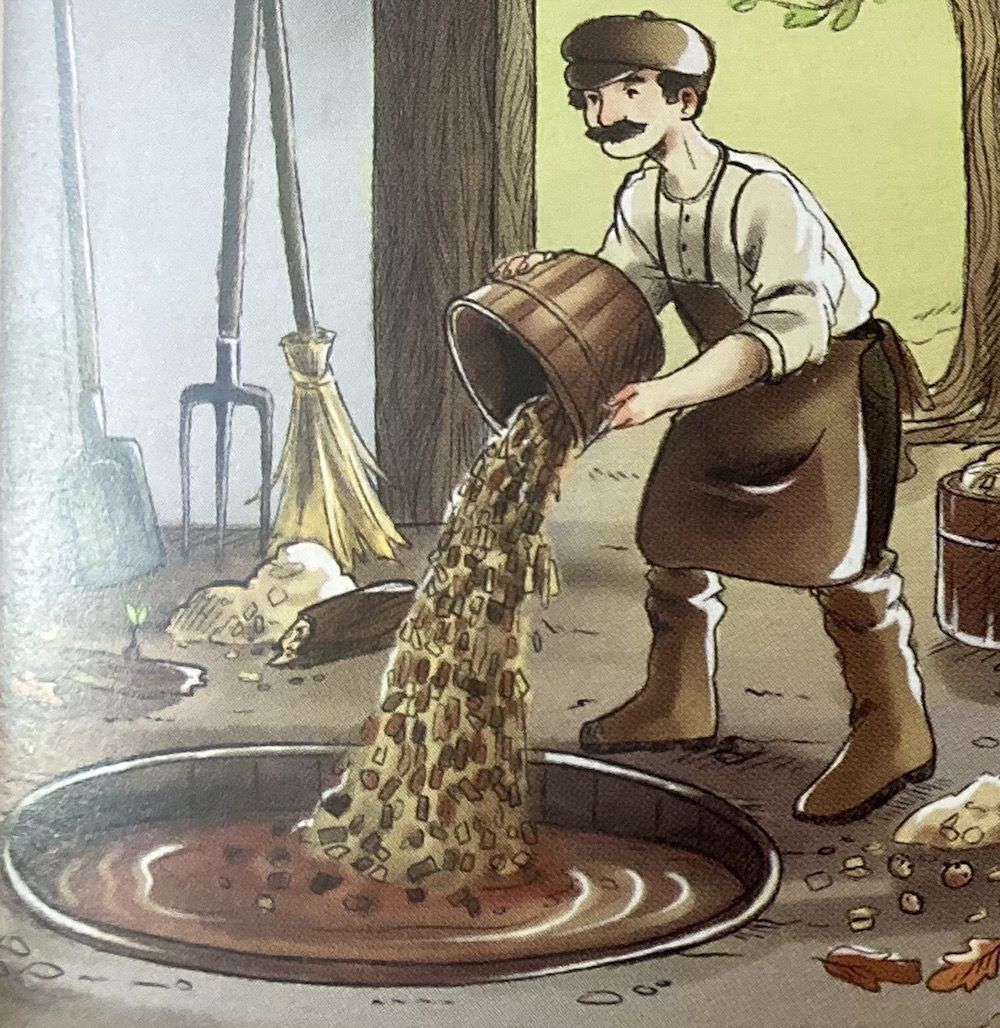

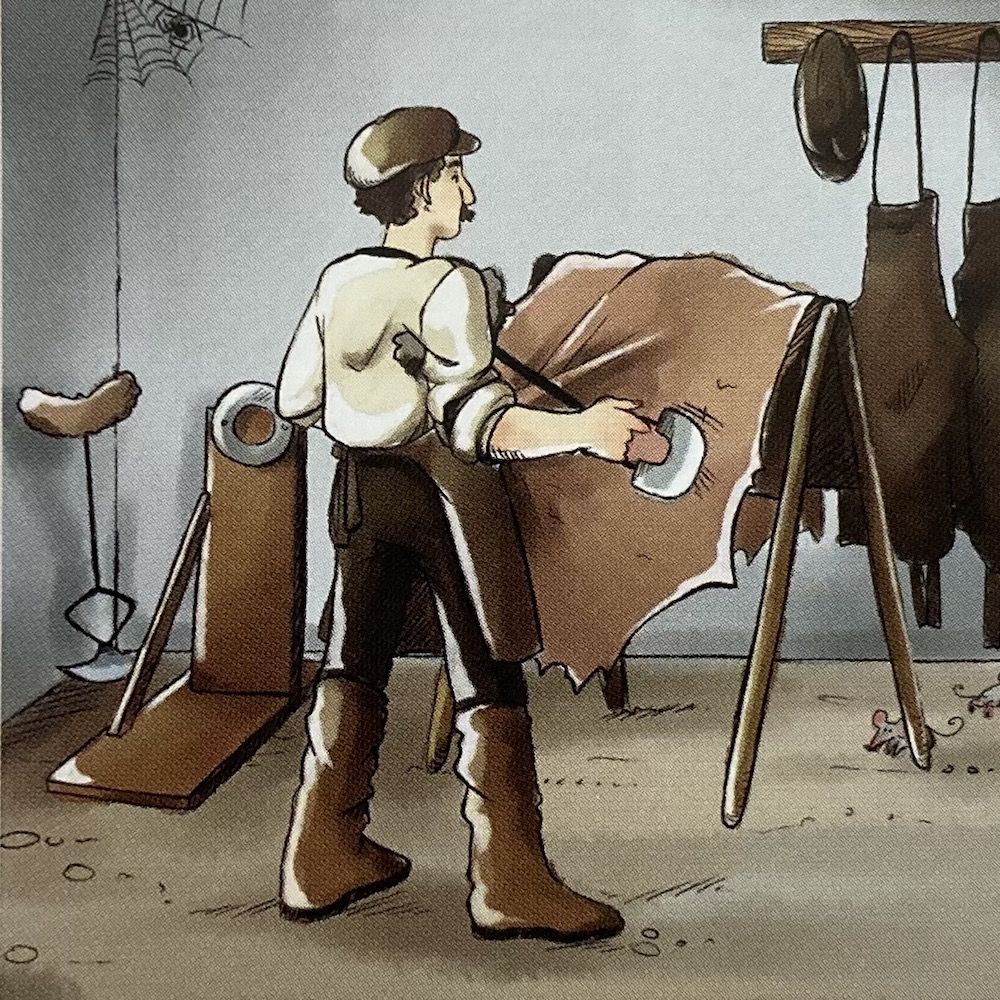

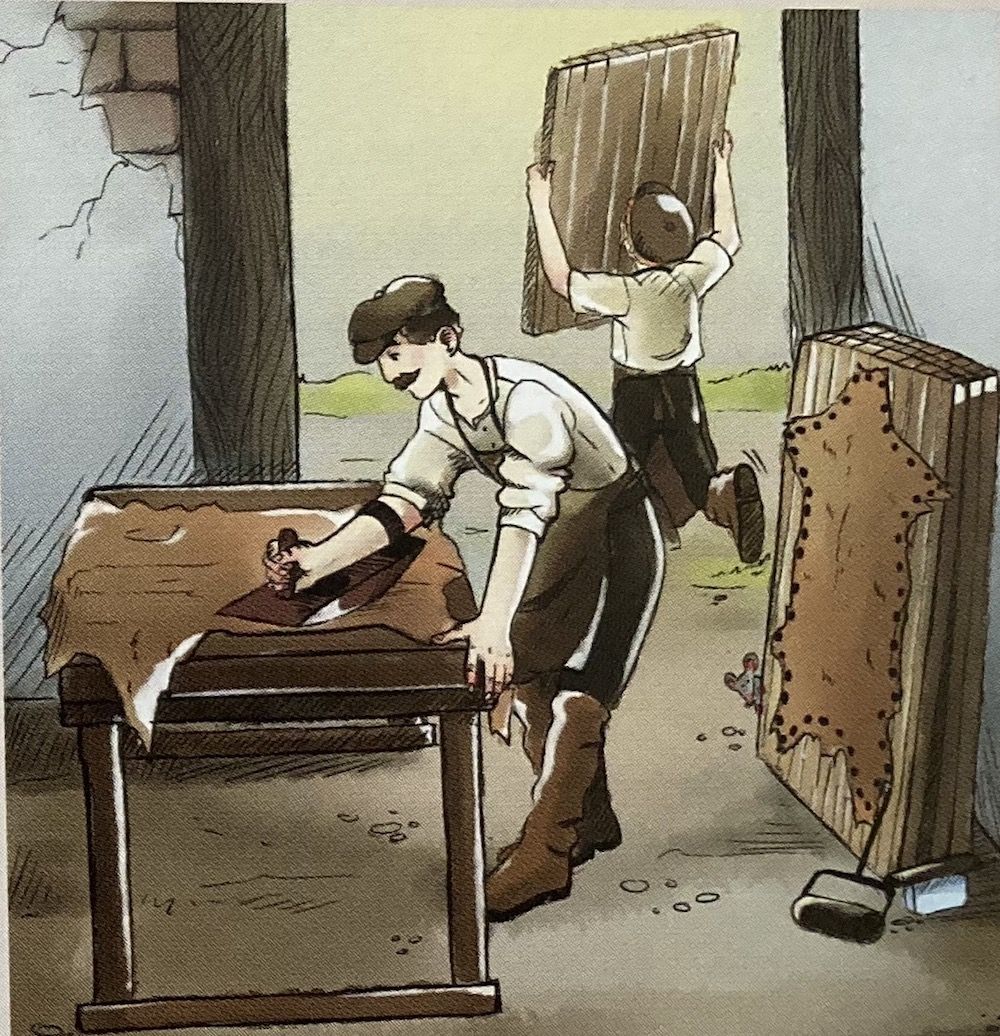

Schematische Darstellung einiger Schritte im Gerbprozess

Aus der Publikation: Usnje vseh barv

Tržiški Muzej, 2015, Usnje vseh barv, Bojan Kniflic, Eigenverlag

Zahlen Tržič

1788 wurden verarbeitet

4.800 Kalbshäute

250 Stier- und Rinderhäute

1.600 Ziegen- und Lammhäute

8.000 Schafhäute

Es gab:

14 Gerbermeister in 16 Werkstätten

Tržič

1871 wurden verarbeitet

15.000 Stierhäute

20.000 Rinderhäute

600 Kalbshäute

150.000 Schafhäute

600 Kalbshäute

4.000 Schweinshäute

100 Pferdehäute

Krems

1854 wurden in der Kremser Lederindustrie Franz Schmitt verarbeitet

15.000 Häute

25.000 Felle

wozu 8.000 Zentner Eichenlohe

und 12.000 Zentner Fichtenlohe

benötigt wurde.

Der Kremser Chronist Kienzl nennt 1869 diese Anlage als die größte Österreichs.

Mohorič Ivan

1957 Zgodovina obrti in industrije v Tržiču.

Tržič in Ljubljana: Metni Muzej Tržič,

Državna založba v Ljubljani

Gerberei Salzer, Eisenerz

um 1892

Foto: Salzer Erich

Website – Kontakt

Gerberei Salzer Museum

Eisenerz

Fotografien aus:

Historische Holzverwendung und Waldnutzung in der Schneebergregion – Forstliche Nebennutzung

von Hiltraud AST und Georg WINNER

Holzarbeiter mit dem Rindenschinder in der Längapiesting bei Gutenstein; Foto: Zwazek, um 1939.

Bei diesem Baum wurde schon vor dem Fällen ein Stück Rinde abgeschält, Ölbild, Besitz Goldbacher, Miesenbach.

Trockengestell für Lohrinde aus Stangenholz; Foto: Zwazeck um 1938.

Die angelehnten Rollen werden gegen Nässe abgedeckt; Foto: Zwazeck um 1938.

Eine sehr leichte Sommerhütte, wie das „Gleichenbäumchen“ zeigt, eben in Bau; die verwendeten

Rindenflecke sind mehr als mannshoch.

Historische Holzverwendung und Waldnutzung in der Schneebergregion – Forstliche Nebennutzung

Hiltraud AST und Georg WINNER